“在行业中有这么一种说法,钢铁撑起了工业的骨骼,石油为工业提供了源源不断的血液,而我们磨具行业呢?是工业的牙齿!”9月4日,坐在淄博四砂老社区中,75岁的李英照眺望着原来老厂房的方向,陷入回忆之中。

在工业体系中,四砂有着重要地位。在李英照心中,四砂也占据了绝大部分:“我从1953年跟随父亲来到四砂,至今已经72年了。父子两代人,我们全家都奉献给了四砂。”

神秘的四五三厂

1953年,父亲响应建设号召,带着年幼的李英照前往淄博工作,就此落地扎根。

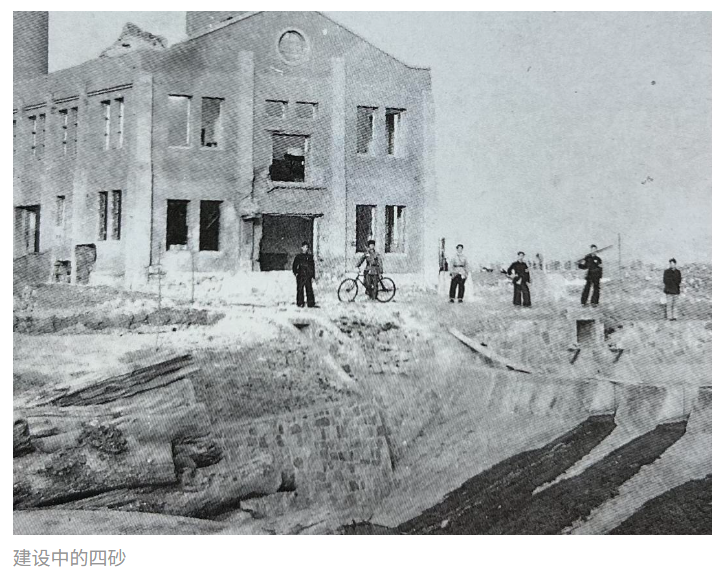

“我3岁就来了这里。当时这片地还都是荒地,到处是砖石瓦砾,杂草丛生,连职工宿舍都没有,还是找了不远处的村落安排工人们暂时落脚。”李英照清晰记得,父亲刚到这里时,工厂还没有像样的宿舍,一家人先住在西边的黄家村,后来搬到北边的南定村,直到1957年、1958年厂里建起平房宿舍,才算有了真正稳定的家。

“当时有句顺口溜,叫作:命苦命苦,洗矾土……”矾土便是指当时生产所需要的矿土材料,由于杂质含量多,需要进行二次处理。正如李英照记忆中“条件十分艰苦”,但无数如他父亲般的工人们不畏艰辛、义不容辞奔赴建设一线,“大家都憋着一股劲,想把厂子建起来。”

也正是这一年,在南定电极厂基础上建设起的山东金刚砂厂成立,这也是中国第一座生产磨料的金刚砂厂,其工业战略重要性不言而喻。

两年后,在相关专家建议下,山东金刚砂厂被划为一类保密单位,外号“四五三厂”。一年后,“四五三厂”自力更生建起我国首条棕白刚玉流水线,企业发展迎来新阶段。

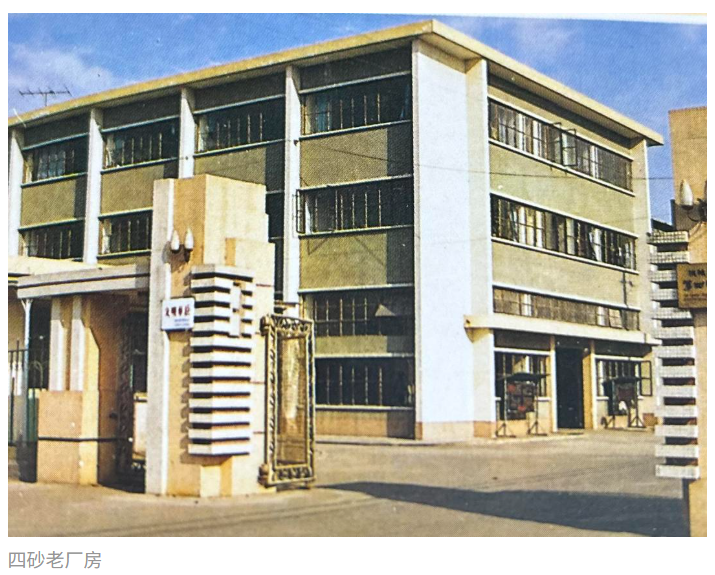

“就这样发展了近10年,直到1963年,第四砂轮厂的名称确定下来了,一直延续至今。”李英照介绍。

“咱们为什么叫四砂呢?国家按照建厂报名的先后顺序排序,沈阳是一砂、郑州是二砂、贵阳是三砂,咱四砂因报名顺序为第四而得名。”李英照话音未落,“别看排第四,但咱四砂的技术那可是行业内的一面旗帜,很多技术都是第一,其他厂还要来我们这里学习呢。”

在李英照的回忆中,四砂是国家投资建设的第一座磨料磨具厂,被定为“泰山”牌机电产品出口基地,还建设起我国第一座金刚砂厂、自力更生建成国内第一条棕白刚玉流水线、研制成功国内第一只硅碳棒、国内第一座倾倒炉……四砂故事永远讲不完。

建起全国第一座倾倒炉

四砂的崛起,离不开技术创新的突破,其中最让李英照骄傲的,便是中国第一台“倾倒炉”的研发与投产。

20世纪60年代前,我国刚玉冶炼一直是沿用“间歇式熔块法”工艺生产,这种方法的缺点是耗电高、效率低、劳动强度大。为改变这种被动状况,四砂的职工们决定研发新型炉子。但由于没有现成的技术资料,没有可参考的案例,大家只能“摸着石头过河”。

转机出现在1965年。

“一机部下达给我们厂研制刚玉新产品的计划,但由于原有的固体炉达不到标准,所以,职工们开始酝酿和探索采用倾倒法和流放法新技术冶炼刚玉”。李英照介绍。

倾倒法听起来简单,实际上技术含量不容小觑。“因为微晶刚玉晶体细小,对冷却温度要求高,所以我们在钢铁工业和玻璃行业等有关行业冶炼工艺的启发下,先造了一个小倾倒炉进行倾倒法试验。”经过3小时15分钟冶炼,倾倒法样品试验成功了,四砂的职工们欢呼雀跃,不仅是对自己日夜付出的肯定,更是为国家刚玉冶炼技术取得突破而自豪。

又过了两年,四砂在原有电炉和工艺基础上进行改造,自行绘制、设计、安装建设成中国第一座1100KVA倾倒炉,让我国刚玉冶炼行业再次得到新发展。

“这个研发过程太辛苦了。经过五十多昼夜的艰苦奋战,有人日夜守在车间里记录数据,有人为了调整炉温反复试验,甚至还有职工在设备调试时受伤。”哪怕未在现场,李英照仍然对那段研发历程记忆很深。

这台“倾倒炉”彻底改变了四砂的生产格局:它能实现连续作业,只要不停电、不发生事故,就能24小时运转。而且炉体可倾斜,超过两千摄氏度的高温将原料熔化成水后,能直接倒入下方专用运输管道,省去了传统固定炉冷却等待的时间。更关键的是,它能利用余热继续投料,大幅降低了能源消耗。

1968年,李英照正式进入四砂工作。那时的四砂已初具规模,不仅是国内重要的磨料磨具生产基地,还承担着支援国家工业布局的重任。

“进厂后,我在厂里守着炉子干了六年,亲身体会过这个岗位的不易。”李英照感慨,“这个工作不单是条件艰苦,更是冒着生命危险。”

李英照告诉记者,那时,在1100KVA设备的基础上,四砂厂职工又对倾倒炉的传动系统、电极升降系统、把持器、电极夹头系统进行了改造,设计制造出了2400KVA大型倾倒炉。

“这个炉子检修更方便了,烟筒加高了,排放烟气更顺畅了,非常好用。”李英照讲起了当时的开工盛况,“电炉一开,照红了整个四砂,电炉不开,死气沉沉。那会儿,四砂共有九台电炉,正常配备六台电炉的操作工人,其余三台炉,保养好备用。每台电炉电容量在1100KVA到2500KVA,六台电炉开起来,每小时只算电炉工序用电就超过一万多度电。因此,四砂在淄博市用电名列前茅,堪称用电大户。”

靠着“倾倒炉”,四砂不仅磨料年产量翻了几番,还研发出棕刚玉、白刚玉、铬刚玉等七八个磨料品种,成了行业内的技术标杆,还承担着支援国家工业布局的重任。国内不少厂家都来学习技术,连罗马尼亚的玻璃棉厂,都邀请四砂派人去帮助建设磨具车间。

大小砂轮成了“香饽饽”

除了“倾倒炉”,四砂还有另一项“国内之最”——98米长的隧道窑。

“这是当时国内同行业最长的砂轮烧制窑,主要用于生产大尺寸砂轮。”李英照记得,烧制砂轮时,需要用3000多吨的油压机将原料压制成型,再装进窑内,经过预热、中温、高温三个阶段,整整烧三天三夜。冷却后,用风机吹去表面杂质,工人再进去将砂轮搬出来加工。

这台隧道窑的效率极高,为厂里大规模生产砂轮提供了保障,也让四砂的砂轮成了市场上的“香饽饽”,不仅供应国内机械制造、军工企业,还出口到东南亚国家,为国家创汇。

“我们能生产的砂轮产品最大直径有1.6米,最小的能生产‘381’:‘3’代表直径3毫米,‘8’代表长度8毫米,‘1’代表孔径1毫米。可以看出我们当时的技术水平。”李英照说,“那时候,老乡知道我在四砂工作,都托我买砂轮,因为市面上根本供不应求。”李英照笑着说。

上世纪80年代,四砂更迎来了新的发展机遇。此时的四砂,员工人数从李英照刚进厂时的300多人,增长到近5000人,生产规模不断扩大,产品涵盖磨料、砂轮、模具、硅碳棒等多个品类,不仅能满足国内市场需求,还远销海外。

回看四砂发展历程,用李英照的话来说:“凝聚着几代人的奉献。”父亲是建厂元老,兄弟姊妹六人都在四砂工作,厂里还有不少像李英照家这样的“几代同厂”家庭。

父辈不畏艰难、拼搏奋斗的精神同样在李英照身上延续。上世纪60年代末,国家号召建设三线,李英照年近半百的父亲主动报名,调到贵州支援当地磨料厂建设,可惜去了不久便因意外去世。

“父亲走的时候,我才不到20岁,但我知道,他是为了国家工业事业牺牲的,我得接着他的班好好干。”李英照说,从那以后,他在工作中更加认真,无论是质量检查还是生产协调,都尽全力做到最好。

如今,李英照虽然退休多年,但依然关注着磨料磨具行业的发展。在他看来,四砂不仅是一座工厂,更是一种精神的象征:那种不畏艰难、勇于创新、甘于奉献的工业精神,值得永远传承。

“四砂是国家磨料磨具行业的一面旗帜,它为祖国工业建设做的贡献,值得纪念。”采访结束时,李英照这样总结。

而他的讲述,也让我们看到了淄博磨料磨具工业发展历程中的一个缩影:从艰难起步到技术突破,从行业标杆到时代变迁,无数像四砂人这样的工人们,用双手和汗水,为行业工业化之路筑牢了根基。

人物档案:

李英照,1950年出生,山东昌邑人,中共党员,1968年参加工作,先后任第四砂轮厂统计员、计划员、调度员,四砂二分厂厂长、泰益公司副总经理、四砂生产经营部部长等职,其间被聘为助理经济师、助理政工师,2008年退休。

手机资讯

手机资讯 官方微信

官方微信

豫公网安备41019702003604号

豫公网安备41019702003604号